- 住宅形式

- 社寺建築

- 伊勢神宮内宮正殿(三重県・古代)☆☆☆☆☆☆

- 出雲大社本殿(島根県・古代)☆

- 法隆寺金堂(奈良県・飛鳥時代・607年)☆☆☆☆

- 薬師寺東塔(奈良県・奈良時代)☆☆☆☆☆

- 唐招提寺金堂(とうしょうだいじこんどう)(奈良県・8世紀後半)

- 平等院鳳凰堂(京都府・平安時代)

- 中尊寺金色堂(岩手県・平安時代・12世紀)☆☆☆☆☆

- 厳島神社社殿(いつくしまじんじゃ)(広島県・平安時代)☆☆☆

- 三仏事投入(さんぶつじなげいれどう)(鳥取県・平安時代)☆

- 円覚寺舎利殿(神奈川県・鎌倉時代)☆☆☆☆☆

- 東大寺南大門(奈良県・鎌倉時代・12世紀)☆☆☆☆☆☆

- 浄土寺浄土堂(兵庫県・鎌倉時代)

- 鹿苑寺(ろくおんじ)金閣(京都・室町時代)☆☆☆☆☆

- 東求堂(とうぐうどう)(京都・室町時代)☆☆☆☆☆

- 姫路城(兵庫県・桃山時代)

- 桂離宮(かつらりきゅう)(京都府・江戸時代・17世紀)☆☆☆☆☆

- 日光東照宮(奈良県・江戸時代)☆☆☆☆

- 清水寺(京都府・江戸時代)☆

- 住吉大社本殿(大阪府・江戸時代)☆

- 旧正宗寺三匝堂(きゅうしょうそうじさんそうどう)(福島県会津若松市・江戸時代)

- まとめ

住宅形式

江戸時代:数寄屋(すきや)造り

社寺建築

伊勢神宮内宮正殿(三重県・古代)☆☆☆☆☆☆

正面入口を軒側に設けた「平入り」の形式とし、柱が全て掘立て柱で、棟木(むなぎ)を直接支える棟持柱が側柱の外側に独立して設けられた神明造り(しんめいづくり)。

式年遷宮によって造替が続けられている。

倉庫として用いられた高床家屋が神社建築に転化したと考えられている☆

礎石(そせき)は用いられていない。

× すべての柱が礎石(そせき)の上に建てられている

掘立て柱(ほったてばしら)

地面に穴を掘って柱を直接埋め込む構造の柱。

⇒ 直接埋め込みなので、礎石(土台となる石)は用いられていない。

出雲大社本殿(島根県・古代)☆

切妻屋根の妻側に入口がある「妻入り」形式の大社造り。

出展:Wikipedia

※左手前が拝殿で右奥が本殿

法隆寺金堂(奈良県・飛鳥時代・607年)☆☆☆☆

飛鳥様式(柱に膨らみがある、雲斗(くもと)、雲肘木(くもひじき)など)。

重層の入母屋(いりもや)造りの屋根を持つ堂。

天秤式に釣り合うように計画された雲形組物を有する建築物。

出展:Wikipedia

薬師寺東塔(奈良県・奈良時代)☆☆☆☆☆

本瓦葺き(ほんかわらぶき)の三重塔(五重ではない!)で各重に裳階(もこし)がついている。

出展:Wikipedia

唐招提寺金堂(とうしょうだいじこんどう)(奈良県・8世紀後半)

和様の建築様式で、一重、寄棟造りであり、前面1間を吹放しとしている。

- 一重(いちじゅう):屋根が二階建てのように重なっていないこと

- 寄棟造り(よりむねづくり):建築物の屋根形式のひとつで、伸びた軒から4方向に傾斜する屋根面をもつもの。

平等院鳳凰堂(京都府・平安時代)

平安時代後期(1053)に、時の関白藤原頼通によって建立された阿弥陀堂。

中道の左右に重層の翼廊が配置されている。

10円玉に描かれているやつです。

出展:Wikipedia

中尊寺金色堂(岩手県・平安時代・12世紀)☆☆☆☆☆

外観が総漆塗りの金箔押しで仕上げられた方三間(ほうさんげん)の仏堂。

厳島神社社殿(いつくしまじんじゃ)(広島県・平安時代)☆☆☆

檜皮葺き(ひわだぶき)の殿堂を回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置。

両流れ造りの屋根をもつ本殿と摂社客(せっしゃまろうど)神社が主要な社殿で、拝殿、祓殿(はらえどの)、舞台、回廊などで構成されている。

出展:Wikipedia

三仏事投入(さんぶつじなげいれどう)(鳥取県・平安時代)☆

修験の道場として山中に営まれた三仏寺の奥院であり、岩山の崖の窪みに建てられた懸け造りの建築物。

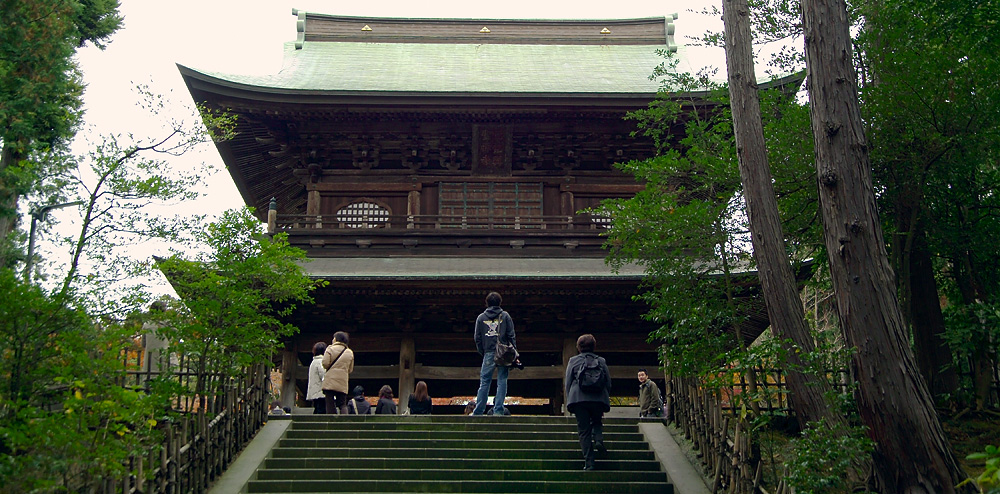

円覚寺舎利殿(神奈川県・鎌倉時代)☆☆☆☆☆

部材が細く、屋根の反りが強い等の禅宗様(唐様)の特長がある。

舎利殿(しゃりでん):仏教寺院内において仏舎利(仏陀の遺骨や遺物)を安置するための建物。

出展:Wikipedia

東大寺南大門(奈良県・鎌倉時代・12世紀)☆☆☆☆☆☆

天竺(大仏)様(てんじくよう)の建築様式で、鎌倉時代に再建された建築物。(天竺=インド)

出展:Wikipedia

浄土寺浄土堂(兵庫県・鎌倉時代)

阿弥陀仏三尊を囲む四本の柱に太い繋虹梁(つなぎこうりょう)が架かり、円束と挿肘木(さしひじき)による組物が支える大仏様の建築物。

大仏様の建物は、東大寺の南大門と浄土寺浄土堂の二つしか残っておらず、東大寺南大門は門なので、仏堂建物としては、浄土堂が唯一のものとなるそうです。

鹿苑寺(ろくおんじ)金閣(京都・室町時代)☆☆☆☆☆

最上層が禅僧様仏堂風の形式、二層が和様仏堂風、一層が住宅風の三層の建築物。

出展:Wikipedia

東求堂(とうぐうどう)(京都・室町時代)☆☆☆☆☆

銀閣と同じ敷地に建ち、書院造の先駆けであり、四室のうちの一室は同仁斎(どうしんさい)といわれ、四畳半茶室の最初と伝えられている。

東求堂同仁斎は現存する最古の座敷らしい。

出典:生涯一設計士・佐々木繁の日々:四畳半茶室の始まり 1 … 東求堂同仁斎

姫路城(兵庫県・桃山時代)

白漆喰で塗り籠められた外壁が特徴的な城郭(じょうかく)建築最盛期を代表する建築物。

別名は白鷺城。

https://www.hyogo-tourism.jp/spot/0651

桂離宮(かつらりきゅう)(京都府・江戸時代・17世紀)☆☆☆☆☆

17世紀に皇族の八条宮家の別邸として造営された、庭園と建築群で構成されている皇室関連施設。

古書院、中書院、新御殿等から構成され書院造りに茶室建築の特徴を取り入れた数寄屋造り。

日本庭園として最高の名園といわれているらしい。

出展:Wikipedia

※ 書院群(左から新御殿、楽器の間、中書院)

日光東照宮(奈良県・江戸時代)☆☆☆☆

本殿と拝殿とを石の間で繋ぐ権現造りの形式による霊廟(れいびょう)建築。

出展:Wikipedia

清水寺(京都府・江戸時代)☆

急な崖に建つ本堂の全面の舞台を長い束(つか)柱で支える懸(かけ)造りの建築物。

出展:Wikipedia

住吉大社本殿(大阪府・江戸時代)☆

奥行のある長方形の平面形状で、四周に回り縁がなく、内部は内陣と外陣(げじん)に区分されている等の特長をもつ住吉造りの建築物。

回り縁:LIXIL|リフォーム|リフォーム用語集|工法・構造|室内の造作|回り縁とは

旧正宗寺三匝堂(きゅうしょうそうじさんそうどう)(福島県会津若松市・江戸時代)

通称さざえ堂と呼ばれ、二重螺旋の連続斜路を有する、早口言葉のような名前の建物。

www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

まとめ

今後旅行でお寺や神社に行くときの楽しみが増えると思って覚えます…

- 時代、様式、特長を覚える。

- 西洋建築史との組合せも出る。